「今日の献立、どうしよう?」「この言葉の意味ってなんだっけ?」 ChatGPTに聞けば、サッと答えが返ってくる。本当に便利ですよね。まるで物知りな友達ができたみたいで、私たちの生活や仕事をスムーズにしてくれます。

でも、時々「あれ? この情報、本当に合ってるのかな?」「なんだか自信満々に言っているけど、信じて大丈夫?」なんて、ちょっと不安になる瞬間はありませんか?

実は、ChatGPTも万能ではなく、時には情報が不正確だったり、文脈に合わない回答をしてしまったりすることがあります。素晴らしい技術ですが、その特性を理解しておくことが大切です。

この記事では、「ChatGPTの答え、ちょっと怪しいかも?」と感じたときに、専門知識がなくても誰でも簡単にできる“裏取り”(情報の確かさをチェックすること)のコツを3つ、やさしくご紹介します。難しい手順は一切ありません。この記事を読めば、ChatGPTの情報をより深く理解し、もっと安心してAIと付き合えるようになりますよ。

そもそも、なぜChatGPTの答えもチェックした方が良いのでしょうか?

ChatGPTは非常に高性能なAIですが、その回答をそのまま鵜呑みにせず、時には確認することが推奨されます。その主な理由を2つ見ていきましょう。

理由1:ChatGPTだって、たまには間違えちゃうことがあるから

ChatGPTは、インターネット上に存在する膨大なテキストデータを学習して、人間のような自然な文章を生成します。しかし、その学習データには、古い情報、不確かな情報、あるいは偏った見解が含まれている可能性もゼロではありません。そのため、ChatGPTが生成する答えが、常に100%正確で最新であるとは限りません。「へぇ〜そうなんだ!」とすぐに受け入れる前に、一呼吸おいて「本当にそうかな?」と考えてみる視点が大切です。

理由2:「それっぽいウソ」に気づきにくいこともあるから

ChatGPTは、非常に流暢で説得力のある文章を作成する能力に長けています。そのため、もし情報が間違っていたとしても、その文章があまりにも自然で「もっともらしい」ために、間違いに気づきにくいケースがあります。自信を持って提示されたように見える情報ほど、「これは信頼できる情報源に基づいているのかな?」と一度立ち止まって確認する習慣が、より正確な情報活用につながります。

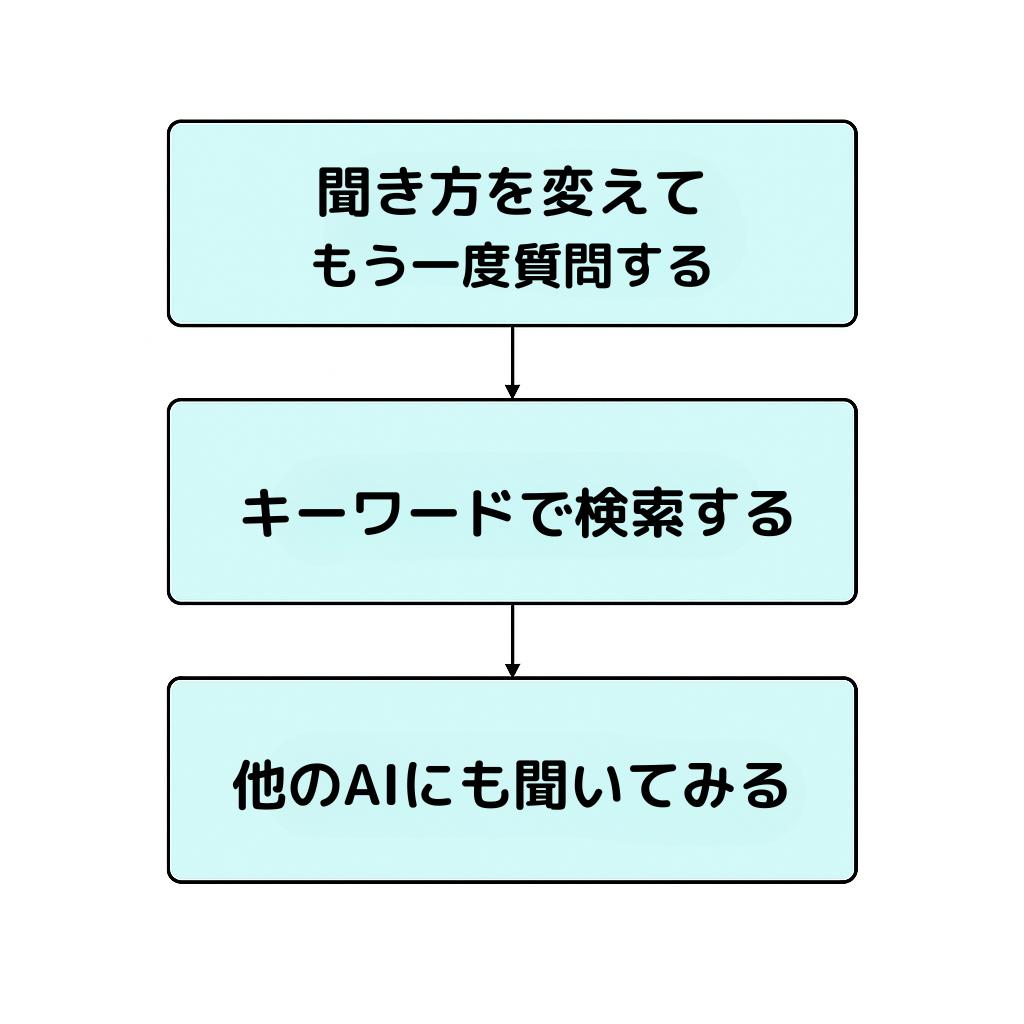

今日からできる!ChatGPTの答えを“裏取り”する3つの簡単テクニック

さて、ここからは具体的な“裏取り”の方法です。ChatGPTの回答に疑問を感じた際に、ぜひ試してほしい簡単なテクニックを3つご紹介します。

テクニック1:聞き方を変えて、もう一度質問してみる – ChatGPT 回答の精度を確認

最も手軽に試せるのが、質問の仕方や角度を変えて、同じ内容について再度尋ねてみることです。

例えば、「日本の首都はどこですか?」と質問し「東京です」という回答を得たとします。次に、「日本の首都機能を持つ都市について教えてください」や「歴史的に日本の首都だった都市はどこですか?」といった形で、質問の表現や焦点を変えてみましょう。

もし、質問を変えたことで回答内容が大きく変わったり、以前の回答と矛盾するような情報が出てきたりした場合は、ChatGPTが情報を完全に理解していない、あるいは情報が不確かである可能性を示すサインかもしれません。逆に、様々な角度からの質問に対しても一貫性のある、論理的な回答が返ってくるようであれば、その情報の信頼性は比較的高いと判断できます。

【ChatGPTへの再質問のコツと例文】

ChatGPTに再度質問するときは、伝え方を少し工夫するだけで、より正確で詳しい答えが返ってくることがあります。たとえば、次のような聞き方を試してみましょう。

- 「〇〇について、より具体的に説明してください。」

- 「先ほどの〇〇に関する説明を、小学生にも分かるようにかみくだいて言い換えてください。」

- 「現在(例:2025年4月)の情報をふまえて、〇〇について教えてください」

テクニック2:答えの中の「キーワード」で検索してみる – 情報源の確認

ChatGPTの回答に含まれる特定のキーワード(専門用語、人名、地名、事件名、統計データなど)に注目し、それらをGoogleやYahoo!といった検索エンジンで調べてみる方法も有効です。

この際のポイントは、信頼性の高い情報源を参照することです。例えば、以下のようなサイトの情報は、比較的信頼度が高いと考えられます。

- 公的機関のウェブサイト: 政府機関(〇〇省)、地方自治体(〇〇県、〇〇市)など

- 企業の公式サイト: 製品情報や公式発表など

- 報道機関のニュースサイト: 大手新聞社やテレビ局など

- 学術機関や研究機関のサイト: 大学、専門研究機関など

個人のブログやSNS、匿名のフォーラムなどの情報は、あくまで参考程度に留め、複数の情報源と照らし合わせることが重要です。(Wikipediaは非常に便利ですが、誰でも編集に参加できるため、他の信頼できる情報源と合わせて確認すると、より確実性が増します。)

【ChatGPTへの質問例】 「先ほど教えてくれた『〇〇(専門用語など)』について、その定義や背景を解説している信頼できるウェブサイト(URL)があれば教えてください。」 (※ただし、ChatGPTが提示するURLや情報源が常に最新かつ正確であるとは限らないため、提示された情報源自体の信頼性も確認することが推奨されます。)

この一手間によって、「なるほど、この情報は信頼できる研究に基づいているな」と納得できたり、「あれ?検索結果とChatGPTの説明が少し異なるぞ?」といった気づきを得られたりします。

テクニック3:他のAIにも聞いてみる(セカンドオピニオン作戦!) – 複数AIで回答比較

医療の世界で、主治医以外の医師にも意見を求める「セカンドオピニオン」という考え方があります。これと同様のアプローチをAIで試してみるのも有効な方法です。

ChatGPT以外にも、Googleが提供する「Gemini」やMicrosoftの「Copilot」など、様々な対話型AIサービスが存在します。同じ質問を、ChatGPTと他のAI(例えばGemini)の両方に投げかけてみて、それぞれの回答を比較してみましょう。

もし、複数の異なるAIが類似した内容の回答を提示した場合、その情報の確度は相対的に高いと推測できます。逆に、それぞれのAIが全く異なる回答をした場合は、「この情報には様々な側面や解釈があるのかもしれない」「もっと慎重に情報を吟味する必要がある」と判断するきっかけになります。

【試してみよう!】 例えば、「最近話題の〇〇という健康法は、科学的根拠がありますか?」といった質問を、ChatGPTとGeminiの両方に行い、それぞれの回答(根拠の有無、具体的な研究、注意点など)を比較してみてください。

もっと上手に“裏取り”するための、ちょっとしたコツ

ご紹介した3つのテクニックに加えて、より効果的にChatGPTの回答を吟味するためのコツを3つご紹介します。

コツ1:全部を疑わなくても大丈夫!「あれ?」と思ったときだけでOK

ChatGPTのすべての回答に対して、毎回厳密なファクトチェックを行う必要はありません。日常的な簡単な調べ物や、アイデア出しの壁打ち相手として利用する際には、ある程度気軽に活用しても問題ないでしょう。

ただし、「これは仕事で重要な意思決定に使う情報だ」「初めて聞く内容で、真偽が気になる」「なんとなく回答に違和感がある…」と感じた際には、今回ご紹介したような裏取りテクニックを試してみることをお勧めします。重要な場面や疑問を感じた時に絞って確認することで、負担なくAIと付き合っていくことができます。

コツ2:数字や固有名詞(人名、地名など)は特に注意!

ChatGPTが時折誤りやすい情報として、特定の年を示すデータ(例:「〇〇年の市場規模」)、具体的な数値、人物の発言内容、特定の場所に関する詳細情報などが挙げられます。これらは事実確認が比較的容易な情報でもあります。

回答の中に具体的な数字、年号、人名、会社名、地名といった固有名詞が含まれている場合は、「この情報は正確かな?」と少し意識を高めてみてください。テクニック2で紹介したキーワード検索をサッと行うだけでも、情報の確度を高め、より安心して情報を活用できます。

【ChatGPTへの質問例】 「〇〇年の日本の総人口について教えてください。また、そのデータの出典元(情報源)も明記してください。」 (※出典元が示された場合でも、その情報源が信頼できるか、データが最新かを別途確認することが望ましいです。)

コツ3:健康やお金のことなど、重要な判断は専門家に相談を!

病気の診断や治療法、法律的な解釈、金融商品の選択、投資判断など、個人の健康、財産、権利に直接関わるような非常に重要な事柄については、ChatGPTの回答のみを根拠に判断することは絶対に避けてください。

ChatGPTは、あくまで情報収集のサポート役であり、一般的な知識や情報を提供することはできますが、個別の状況に応じた専門的なアドバイスを提供するものではありません。最終的な判断や行動を起こす前には、必ず医師、弁護士、税理士、ファイナンシャルプランナーといった、各分野の資格を持つ専門家に相談するようにしましょう。

まとめ:AIと上手に付き合って、もっと便利な毎日を!

今回は、ChatGPTの回答に対して「おや?」と感じた際に、誰でも簡単に実践できる“裏取り”のテクニックを3つご紹介しました。

- 聞き方を変えて、もう一度質問してみる

- 答えの中の「キーワード」で検索してみる

- 他のAIにも聞いてみる(セカンドオピニオン作戦!)

AIは、私たちの知識習得や問題解決を助けてくれる、非常に強力で便利なツールです。しかし、その能力を最大限に引き出し、誤った情報に振り回されないためには、「情報を鵜呑みにしない」という批判的な視点を持つことが不可欠です。

今回ご紹介したテクニックは、決して難しいものではありません。「ちょっと気になるな」と感じたら、気軽に試してみてください。この小さな一手間が、AIから得られる情報の質を高め、より安心して、より効果的にAIを活用するための一歩となるはずです。

AIとの賢い付き合い方を身につけ、あなたの毎日がさらに豊かで便利なものになることを願っています!

💬この記事の感想や、あなたの「裏取り体験」があれば、コメントで教えてくださいね。

(※返信できないこともありますが、必ず目を通しています!)

コメント